江戸時代のトイレ事情について考えたことがありますか?当時、百万人が暮らしていた江戸の町では、身分や生活環境によってさまざまなトイレが利用されていました。今回は、庶民、武士、そして将軍といった身分ごとのトイレ事情と、それにまつわる汲み取りの実態について詳しく解説します。

庶民のトイレ

まず、庶民が使っていたトイレについて見てみましょう。庶民が住んでいた裏長屋のトイレは、共有スペースに設置されていました。この共同トイレは「走効果(はしりこうか)」と呼ばれ、男女共用で利用されていました。トイレの扉は下半分しかなく、上半身が丸見えになる構造でした。これは、匂いがこもらないようにするためや、防犯対策として考えられたものです。

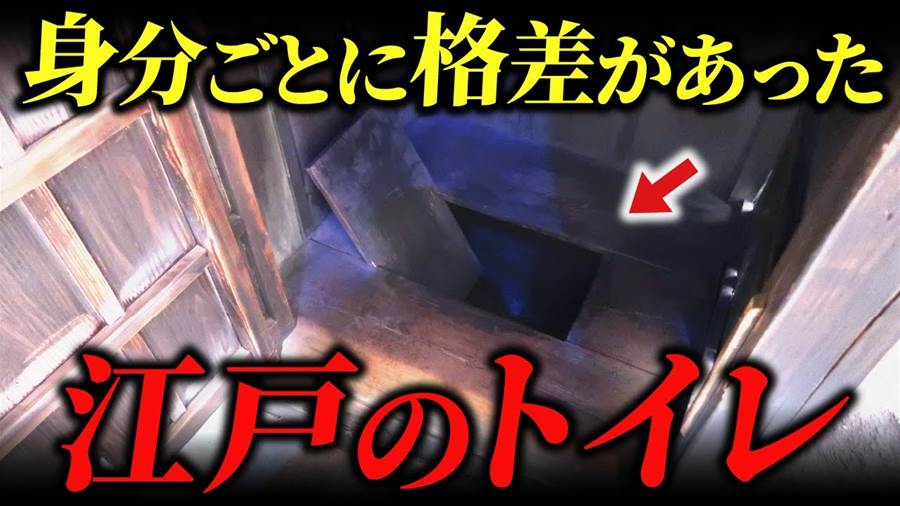

トイレの内部は、床全面が板敷きになっており、中央部分に長方形の穴が開いていました。

その下には木製の受け桶が埋められていて、排泄物がそこにたまる仕組みになっていました。現代のような水洗設備はなく、完全に汲み取り式のトイレでした。

武士のトイレ

次に、武士のトイレを見ていきましょう。江戸時代の中期には、江戸の町に約十万人の武士が住んでいました。武士たちは「内効果(うちこうか)」と呼ばれるトイレを屋敷内に持っていました。例えば、六百石四百俵の旗本、竹井善八郎の屋敷では、四つのトイレが設置されていました。内効果は、家屋内にあり、縁側の隅や庭に面した場所に造られることが一般的でした。

内効果は竹井本人やその家族が利用し、門の近くにあるトイレは使用人たちが利用していました。内効果の内部構造は、庶民の走効果とほとんど変わりませんが、武士たちはプライバシーが守られていました。また、武家屋敷のトイレは、契約している下肥取り人が定期的に汲み取り作業を行っていました。汲み取りの頻度は一か月に二回から三回ほどで、特に夏場は匂いがきつくなるため、頻繁に行われていたようです。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください

引用元:https://youtu.be/pEeRUAKy3ZE?si=WYQCcC3hXbBjNWK4,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]