江戸時代、将軍直属の家臣である御家人(ごけにん)は、幕府の運営に欠かせない存在でした。しかし、その生活は決して安定したものではなく、多くの御家人が厳しい経済状況に直面していました。今回は、御家人たちの生活実態やその仕事、家計事情について詳しく見ていきましょう。

御家人とは、江戸時代の将軍直属の家臣のうち、1万石未満の収入を持つ下級武士を指します。御家人の中でも、将軍にお目見えできる資格を持つ者は「旗本」と呼ばれ、それ以外が「御家人」とされました。この違いが、彼らの身分や家計事情に大きな影響を与えていました。

御家人の多くは、非常に低い収入で生活していました。例えば、一般的な御家人の年収は約30俵程度で、これを現代の価値に換算すると、約16両ほどです。この収入で家族を養うことは困難であり、多くの御家人が内職や副業を行っていました。

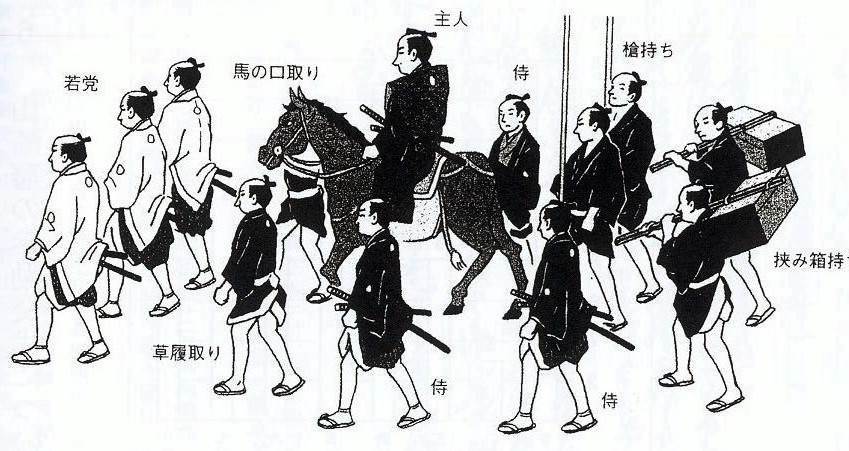

御家人の役職には、実に多様なものがありました。主な役職としては、「同心(どうしん)」や「徒士(かち)」が挙げられます。同心は、将軍の護衛や江戸城の警備を担当し、徒士は歩兵として江戸城の警備にあたっていました。しかし、これらの仕事だけで生計を立てることは難しく、多くの御家人が農業や手工業、さらには商売に従事していました。

例えば、青山の鉄砲100人組では、組全体で傘張りを行い、「青山傘」の名で知られるほどの生産を行っていました。

他にも、大久保100人組では筍栽培、牛込弁天町では沈香(じんこう)張りなどが盛んに行われており、これらの副業が御家人たちの家計を支えていました。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください