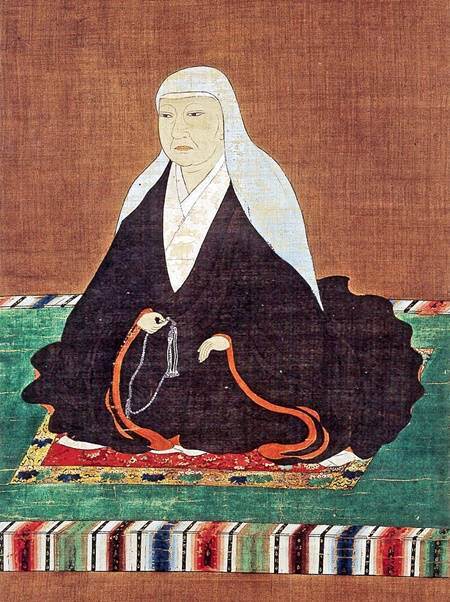

天正20年(1592年)7月22日は、大政所の命日です。「おおまんどころ」と読み、豊臣秀吉の母・なかとしても知られています。2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟』が放送されれば、主人公が豊臣秀長(秀吉の弟)ということで、彼女の存在にも注目が集まることでしょう。

大政所は、日本史上最も出世した男の母として、どのような女性だったのでしょうか。彼女の生涯を振り返ってみましょう。

なかは尾張国愛知郡御器所村(現在の名古屋市昭和区)に生まれました。身分が低かったため家族関係は不明ですが、妹もしくは従妹が加藤清正の母とされています。最初の夫である木下弥右衛門との間に、日秀尼(秀次の母)と秀吉を産みました。

弥右衛門と死別した後、織田家に仕えていた竹阿弥と再婚。竹阿弥とも死別した頃には、秀吉が織田家に仕え始め、息子を頼るようになります。

秀吉の正妻・ねねとは実の親子のように仲が良かったとされています。秀吉とねねは尾張弁で話していたそうで、なかとねねもそうだったかもしれません。なかが秀吉とねねの関係を温かく見守っていたことがうかがえます。

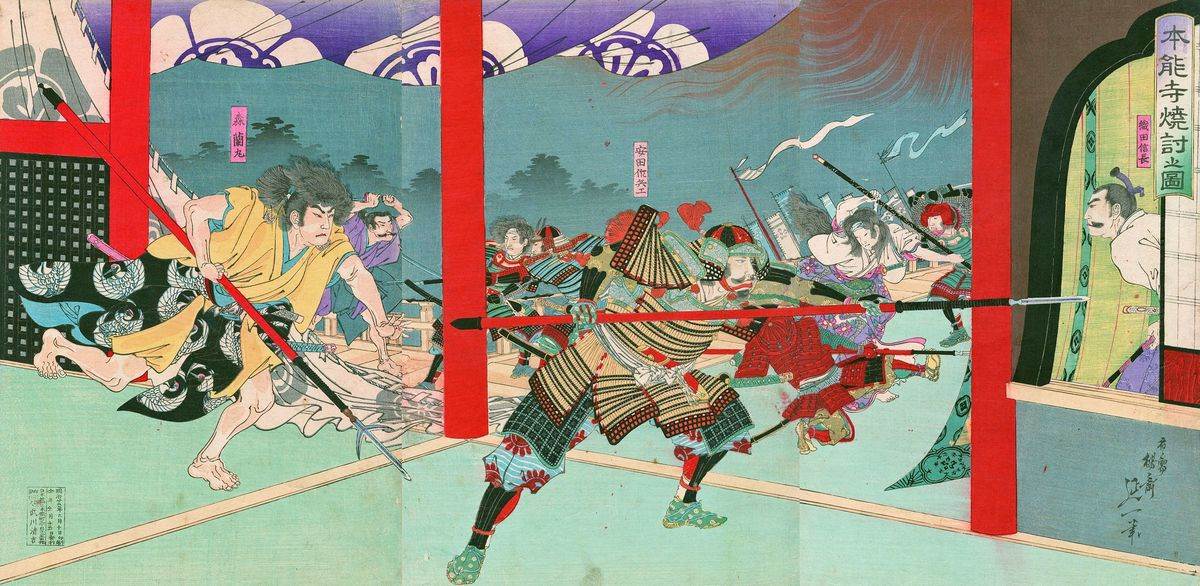

本能寺の変後、長浜城が明智方の手に落ちた際、なかは大吉寺というお寺に逃れました。

大吉寺は源頼朝が【平治の乱】後に一時匿われた伝説のある古いお寺で、一時は大規模なお寺だったものの、織田信長に破却され、当時は寂れていました。長浜城から大吉寺までは現代の道路で16~18km前後ありますが、この距離を女性の足で逃げられたのは驚きです。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください